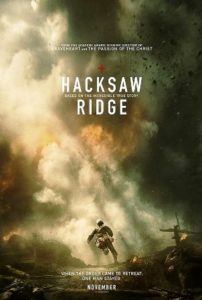

La recensione, La battaglia di Hacksaw Ridge

di Francesco “Ciccio” Capozzi

Ispirato alle vicende di Desmond T. Doss, eroe del II Conflitto Mondiale: obiettore di coscienza, diede un contributo eroico nella salvezza di ben 75 commilitoni durante un episodio di guerra contro i Giapponesi nel Pacifico.

È tornato Mel Gibson, regista di questo film (USA, ‘16), più arzillo, tosto e lucido che mai, dopo un periodo di tempo in cui era stato preso come da un vortice di autodistruzione, tra episodi di alcolismo, violenza privata incontrollata, e intemperanze pubbliche varie. Una storia personale assai hollywoodiana perfino entro la storia di Hollywood.

Tutto ciò mi fa molta simpatia. Perché Mel Gibson, affetto da disturbo bipolare, è riuscito a venire fuori da quel gorgo, grazie alla religione e, credo io, soprattutto alla creatività e al suo genio artistico. E comunque, non a caso, conformemente alla sua personalità, questo film è tematicamente assai contraddittorio: parla di un obiettore di coscienza, di un pacifista, che però partecipa da una guerra da lui ritenuta giusta; non imbraccia il fucile, ma salva vite, anche di nemici.

Per il fatto di non voler imbracciare il fucile, essenziale per l’addestramento, superato il quale avrebbe potuto essere inquadrato nei ranghi della sanità, è addirittura ad un passo dalla Corte Marziale: ma l’interpretazione autentica di un preciso e specifico dettato del Congresso, calato in sede di processo, lo salva.

Tutto ciò è parte della preparazione all’andata in guerra: e ne è presentato come un flash back, in cui i tempi narrativi e visuali si dilatano, perché è il momento dei grandi spazi rurali americani, che sono culturalmente ben congeniali a Gibson, sia perché si è formato in quegli spazi simili dell’Australia (anche se nato in USA), e sia per la dimensione sospesa tra la leggenda e l’utopia religiosa, valori assai congeniali al regista, in cui è cresciuto Desmond. E vi vengono illustrate le ragioni della sua ripulsa delle armi. Dove a “tirare” drammaturgicamente è il conflitto tra il ragazzo e il padre, l’attore australiano Hugo Weawing, noto per Matrix e Il Signore degli anelli, reduce della I Guerra, diventato alcolizzato e violento per traumi postbellici.

La dialettica interfamiliare è ben delineata: la sceneggiatura di Robert Shenkkan ed Andrew Knight è abile, attenta e concentrata. Mette in evidenza l’aspetto corale, ma non idilliaco, del vivere di quelle comunità. Da notare che i due sceneggiatori, non tanto giovani, vengono da altri settoridel cinema e hanno lavorato molto in tv.

Il training militare ricorda Full Metal Jackett, il capolavoro kubrickiano dell’87, perché egli è una sorta di reietto, essendo convintamente un obiettore: avrebbero voluto cacciarlo, ostracizzarlo, ma lui è testardo …

Il personaggio del capitano, l’attore Sam Worthington, è ricco di sfumature, benché abbia i tratti decisi dell’attore inglese: anzi, bisogna dire che le scelte di casting, di mettere attori di qualità e prestigio, in ruoli “minori”, abbia sottolineato il tipo di recitazione richiesto al protagonista, l’attore “ragazzino” (è stato l’ultimo Spider Man, ma anche il gesuita dello scorsesiano Silence) AdrewGarfield, che è tutto in tollendo (in diminuendo). Per lui, il suo comportamento non è particolarmente eroico, ma è nient’altro che in linea di quanto egli chiede a sé, al suo Dio, ai valori in cui crede.

È molto bello il momento in cui “scatta” il desiderio di salvare i feriti restati nella trappola di Hacksaw: Desmond T. Doss è solo, impotente, affranto e abbattuto dall’immane, terribile, onnipresente strage che vede attorno a sé, come se fosse stato “abbandonato” da Dio, che è lontano. La sua preghiera è quella di “leggere” gli eventi.

E la risposta che sente dentro di sé, è quella imperiosa di andare a vedere sul campo di morte i feriti e salvarne quanti più possibile: «Ancora uno … Ancora uno …», si dice come un ossesso nella ricerca disperata e instancabile di qualcosa di vivente in quell’orrendo mattatoio, siano essi amici o nemici. Come Schindler, del film spielberghiano, sente che salvare anche una sola vita in più è salvare un mondo intero.

Questo momento, l’intima necessità del suo manifestarsi, si esprime dopo una lunga preparazione narrativa in cui viene messa a nudo la crudissima realtà della guerra, che è carneficina, dissoluzione e morte assoluta. Molto più che barbarie: pura bestialità.

Nel pretto stile gibsoniano, di cui è anzi una costante, La Passione di Cristo, Bravehearth e Apokaypto compresi, l’insensatezza della violenza è proposta nel suo essere assolutamente devastante. E anche bella e potente visivamente, e adrenalinica nella resa. Compiaciuta? Potrebbe darsi. Il fatto è che, oltre ad essere sentita stilisticamente ben identificativa del suo cinema, funziona narrativamente, nel senso che essa è costruita, come in questo caso, per creare la credibilità degli eventi successivi, per dare loro uno spazio motivazionale nel nostro immaginario.

In questo, il film si avvale del contributo essenziale del montatore John Gilbert che davvero ha reso quelle sequenze della battaglia «… come una sinfonia …», ha dichiarato il regista, con tutto l’insieme. Anzi, ha precisato: «Cerco sempre una certa musicalità nel mio cinema». Ritengo che così sia avvenuto.

Anche la stessa fotografia di Simon Duggan, un altro australiano, obbedisce a questo senso generale. È esperto nel dare profondità e forza alle stesse ombre (sua è stata quella di 300. L’alba di un impero): passa dall’idillio similcampestre all’incubo nel più assoluto rispetto dell’apparenza di “normalità” degli oggetti, siano essi terreni, rocce, alberi che circondano l’azione. Ma con in più un senso cinetico di grande efficacia psicologica.

Il film si regge su una forte e personale visione d’insieme, che è tematica e stilistica nello stesso tempo.