Il Racconto, La Pasqua del generale Garibaldi

di Lucio Sandon

Pasqua 1861.

La piazzetta, nonostante l’ora, era ancora assolutamente deserta: i gendarmi a guardia dell’edificio se n’erano andati via il giorno prima, insieme alle truppe del generale Lanza, e ormai nemmeno i monelli palermitani avevano voglia di giocare in quello spazio abbandonato. La banca centrale del regno era al momento presidiata solo dal direttore e da alcuni dei più fedeli e coraggiosi funzionari: tutti gli altri impiegati e funzionari avevano evitato di presentarsi al lavoro, indecisi se schierarsi con le truppe di invasione o con la dinastia regnante, in verità mai troppo amata per vari motivi in quella città.

Ferdinando Lanza, il plenipotenziario militare del re Borbone, dopo anni di malgoverno, di furti clamorosi e di sanguinose repressioni, aveva recitato talmente bene il suo ruolo di traditore che era riuscito a far capitolare la sua guarnigione forte di oltre ventiquattromila militari bene armati e addestrati, di fronte al migliaio di dilettanti male armati e peggio addestrati in camicia rossa. Lanza peraltro aveva appena ripreso il comando delle truppe borboniche e aveva anche da poco accettato proprio da Dunne, una fede di credito di quattordicimila ducati per il suo tradimento. L’obeso generale non immaginava certo che di quel denaro sporco di sangue non avrebbe mai incassato nemmeno un centesimo.

Il colonnello Dunne, perfettamente a suo agio nell’ uniforme da garibaldino, attendeva con la massima tranquillità il ritorno degli altri inglesi, e intanto si guardava intorno, rilassato e fresco come un branzino appena pescato. Lui era rimasto di guardia all’esterno dell’edificio semplicemente per accertarsi che nessuno venisse a disturbare il delicato lavoro che i suoi compatrioti stavano portando a termine all’interno della banca centrale di quella porzione di regno appena conquistata, e nell’attesa si godeva la gradevole temperatura di quel finale d’inverno siculo, insieme al fumo del suo sigaro.

Tecnicamente quella in corso non poteva in alcun modo essere definita una rapina, in quanto i suoi commilitoni Spicer, Brooke e Whitehead Peard, erano muniti di una valida ricevuta, che avrebbero presto consegnato allo stupefatto direttore generale dell’istituto bancario, al termine del prelievo se pur forzoso. I militari inglesi, tutti in regolamentare camicia rossa con tanto di kepì provvisto di nappe dorate schiacciato in testa, si erano presentati allo sportello giusto all’ora di pranzo, prima della chiusura pomeridiana della banca.

Erano quindi discesi a passo veloce nel caveau di palazzo Branciforte imbracciando con finta noncuranza i loro fucili Snider-Enfield a canna rigata di ultimo modello, che erano stati loro appositamente forniti dall’Intelligence Service del ministero della guerra Britannico. I garibaldini britannici peraltro, conoscevano perfettamente la disposizione dei locali, avendone studiato accuratamente le mappe messe a loro disposizione proprio dal generale Lanza.

L’enorme cassaforte, il cui peso aveva nei mesi addietro provocato problemi di staticità all’intero edificio, tanto da rendere indispensabili dei poderosi lavori di consolidamento, venne immediatamente aperta dai dirigenti del Banco, spaventati e ammutoliti di fronte a quei militari stranieri armati di fucili ma dai modi tanto cortesi da sembrare quasi irridenti, e che si esprimevano con semplici ma estremamente efficaci frasi in italiano. I lingotti d’oro, trasportati al piano superiore dai più robusti funzionari della banca, alacremente aiutati dai nuovi venuti, vennero ordinatamente stipati in piccole casse di legno, e impilati a tambur battente su di un carro che era stato appositamente fatto entrare nel cortile interno dell’istituto. Una volta terminato il carico, i soldati in camicia rossa salutarono molto educatamente, e le maestranze e i funzionari dell’istituto di credito, poi si allontanarono senza fretta.

Il direttore, dopo aver salutato e osservato con tutto il rispetto dovuto i garibaldini della brigata britannica allontanarsi per i vicoli del porto, se ne rimase chiuso nel suo ufficio per diverse ore, a rigirare tra le mani tremanti il foglietto che gli aveva consegnato uno smilzo ex sottufficiale dei fanti della marina di sua maestà. La ricevuta, oltre ai lingotti d’oro di pertinenza dell’erario borbonico, comprendeva anche una somma in denaro contante: erano duemilioniottocentosessantaquattromilaottocentouno ducati e ventisei centesimi. Una quantità di denaro enorme, sufficiente da sola a finanziare uno stato in guerra, anche se il valore del metallo prezioso superava di almeno cinque volte tale cifra. Sul foglio formato protocollo, George Sinclair Smith aveva vergato in bella calligrafia, di suo pugno e in perfetto italiano, poche parole di specifica:

Per spese di guerra

La firma in calce alla ricevuta era stata apposta preventivamente su di un foglio immacolato, ed era proprio quella del comandante supremo della fortunata spedizione.

Giuseppe Garibaldi

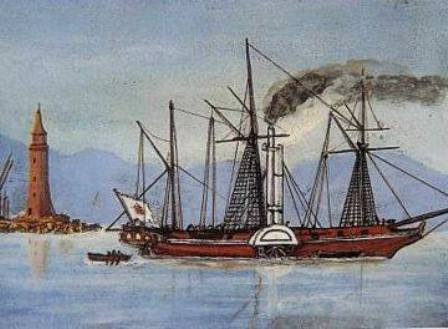

Nel frattempo, mentre il direttore, ancora attonito per l’accaduto si disperava, stropicciandosi tra le mani l’inutile foglietto, il carro trainato da una robusta coppia di muli aveva percorso il breve tragitto che portava dal palazzo ai moli del porto, e il prezioso carico camuffato nelle anonime casse di legno era già in procinto di essere caricato nelle capienti stive dell’Ercole.

La prima nave a vapore costruita nel Regio Arsenale Militare di Castellammare di Stabia era già pronta alla partenza. Da poco confiscata da Garibaldi per le sue truppe, era modernissima e munita di due grosse ruote motrici di legno esterne allo scafo, un sistema che l’avrebbe fatta velocemente muovere in direzione di Genova, anche in assenza di vento. Le aquile aragonesi che da secoli montavano la guardia sui bastioni di Porta Felice, osservavano impassibili tutta la scena. I rapaci occhi di marmo delle statue avevano seguito con attenzione tutti i movimenti dei carri e avrebbero potuto testimoniare della ferita inferta alla città, ma i loro becchi adunchi anche quel giorno, sarebbero rimasti chiusi e serrati. Per sempre.

Come sempre.

Invece, l’intendente generale della spedizione dei Mille, che dal ponte del piroscafo Ercole, e similmente alle aquile spagnole seguiva con attenzione i movimenti dei militari inglesi, aveva il suo viso atteggiato a un’espressione molto più benevola, mentre si sporgeva dal parabordo della nave ancora attraccata al molo. Lo stradone alberato che conduceva al porto e la spianata di marmo prospiciente il mare, erano intasati dal solito viavai di carri da trasporto i cui conducenti si scambiavano grevi battute in dialetto, mentre folate di libeccio sollevavano le ampie gonne delle signore di passaggio. Solo pochissimi metri più in là, la nave al comando dell’ammiraglio Mundy, il vascello a due ponti di Sua maestà britannica Hannibal, beccheggiava pacifico, mentre i suoi 74 cannoni erano puntati con indifferenza verso la città.

Il colonnello Ippolito Nievo apparteneva allo stesso corpo di spedizione del suo pari grado Dunne. A lui era stato spiegato che le pesanti casse ammonticchiate sulla banchina e in procinto di essere caricate sull’Ercole, contenevano barre di ottone che sarebbero dovute essere scaricate allo spolettificio di Torre Annunziata, poco a sud di Napoli e sarebbero servite per la produzione di proiettili di grosso calibro, destinati all’artiglieria sabauda. Per assicurare la massima segretezza a tale delicato trasporto, ed evitare eventuali sabotaggi, le casse sarebbero state scaricate non direttamente nel porto della cittadina vesuviana, ma qualche miglio prima: le coordinate erano segnate nel registro di bordo.

Discorso di Giuseppe Garibaldi, il dì della Pasqua, 1861

Amici ! Io vi ringrazio…Voi dite il vero, ma forse ci è della esagerazione. Sono timori. Peró tutto può succedere. Dobbiamo essere persuasi che s’ingannano altamente coloro che cercano di manomettere il nostro paese: s’ingannano davvero.

Siamo forti – forti più di quello che non credono – Non parlo delle cinquecentomila, né del milione di baionette, che pure l’Italia potrebbe dare – Ma abbiamo il popolo – abbiamo la nazione con noi! L’Italia, ad onta dei tristi effetti della politica cavouriana, vassalla non degna del paese, e di quella turba di lacché che la appoggiano , deve essere! Io, poi, ringrazio gli operai ed il popolo italiano, della fiducia che hanno in me: fiducia ch’io non merito, perché come individuo, io non valgo nulla: e se merito la fiducia del popolo, credo di meritarla perché ho la coscienza di non averli ingannati, e possono star sicuri che non li ingannerò giammai.

Però il paese non deve riposare in me solo: che abbia coscienza di sè, e non creda, che se la provvidenza ha voluto scegliere un uomo, me pover’uomo, a fare un po’ di bene, non ve ne siano altri che possano fare quanto me, e più di me. Bisogna che sappiano che fra quei prodi che mi hanno seguito (e qui ne vedo alcuni) cento vi sono che possono sostituirmi se mancassi – Si sa che noi tutti siamo mortali, e che perciò da un momento all’ altro posso anch’io andare al diavolo, intendo dire se una palla mi portasse via.

Hanno cominciato i mille – vennero le migliaia – e ad una nuova chiamata verranno i dieci, i trenta, i centomila…e cresceranno, persuadetevi, in proporzione geometrica. – Io non dormo, né ho dormito mai. – Il bene di questa misera Italia fu sempre l’idolo della mia vita. – Io ritengo che siamo sempre in istato di guerra. – Il momento può essere vicino: ed io, potete crederlo, il desidero più oggi che domani – e forse più di tutti. – Noi non siamo di quelli che si lasciano comprare da brevetti , pistagne e dorature, come la turba de’ lacchè e delle livree.

Credono di dare il coraggio, dando delle spalline. – Ma noi non ne vogliamo. – A noi ci basta un fucile ed una giberna. Noi non abbiamo un parlamento che risponda alla dignità della nazione. Ma la nazione è nel popolo – nel popolo, che è buono dappertutto – a Marsala come a Torino. La nazione non ha paura, e i nemici d’Italia, vengano da destra o da sinistra, dovranno pensarci bene. Siamo ventidue milioni di italiani!E non andrà molto che Cavour e compagnia bella renderanno strettissimo conto del loro misfatto.

Non dobbiamo dimenticare che l’Italia deve molta gratitudine a Vittorio Emanuele. Non dimentichiamo che quello fu il perno a cui ci siamo aggruppati , e col quale abbiamo potuto fare quello che si è fatto. Egli è bensì circondato da un’atmosfera corrotta – ma speriamo di condurlo nella buona via. Egli ha fatto molto, ma pur troppo, non ha fatto tutto quel bene che poteva’ fare. – Poteva fare di più!

Noi siamo stati trattati male, hanno voluto creare un dualismo fra l’esercito regolare ed i volontarii, che pure si sono battuti da prodi: hanno voluto provocare della discordia. Hanno disfatto l’opera di unificazione da noi incominciata. – Hanno voluto dividere due elementi tanto preziosi e necessarii nelle attuali circostanze – Ma lasciamo. Queste sono immondezze da non curare – Al di sopra di tutto sta l’Italia !!! – Se qualcuno dovesse chiamarci offeso, voi lo sapete, sarei io.

Un’ altra cosa debbo raccomandarvi, che ripeterete ai vostri mandati, e che non potrei raccomandare abbastanza…la concordia. – Io non sono oratore – ma tutto quello che dico viene dal cuore.

Voi sapete la nostra storia, la quale se non è la prima, non è seconda ad alcuna.

Roma nella concordia fu potente e grande – L’Italia sotto le repubbliche del medio evo, benché abbia fatto dalle grandi cose, perché l′Italia farà sempre delle grandi cose, pure, perchè divisa, fu il ludibrio dello straniero. Quando saremo tutti uniti ci temeranno. – Ci temono già – Abbiamo le simpatie delle grandi nazioni.

Siamo dunque concordi, e l’Italia sarà.

Lo scrittore Lucio Sandon è nato a Padova nel 1956. Trasferitosi a Napoli da bambino, si è laureato in Medicina Veterinaria alla Federico II, aprendo poi una sua clinica per piccoli animali alle falde del Vesuvio. Appassionato di botanica, dipinge, produce olio d’oliva e vino, per uso famigliare. Il suo ultimo romanzo è La Macchina Anatomica, un thriller ambientato a Portici. Ha già pubblicato il romanzo Il Trentottesimo Elefante; due raccolte di racconti con protagonisti cani e gatti: Animal Garden e Vesuvio Felix, e una raccolta di racconti comici: Il Libro del Bestiario.

Articolo correlato: